军委乐团罗浪学历难学吗?

军委乐团罗浪学历他是开国大典联合军乐团总指挥,首次指挥演奏国歌,创作及改编了200余首歌曲和军乐曲,为我国军乐事业的建设与发展作出卓越贡献

开国大典彩色视频中,罗浪指挥联合军乐团,奏响《义勇军进行曲》。(视频截图)

1955年罗浪授衔照片

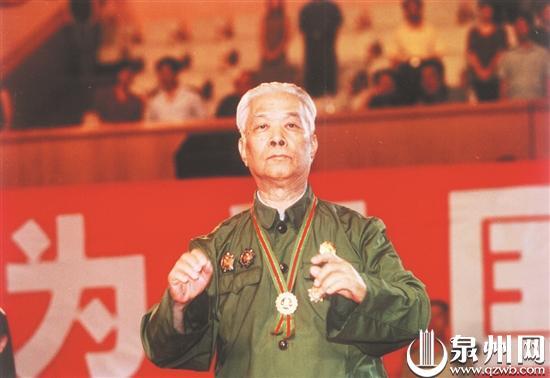

2002年7月,解放军军乐团成立50周年的演出现场,82岁的罗浪指挥全场高唱国歌。

罗浪用过的皮带,有五处断裂,他都用铝线绑好继续用。

罗浪家的沙发用了几十年,弹簧坏了,坐着很不舒服,他用靠垫垫在上面,铺条毛巾继续用。

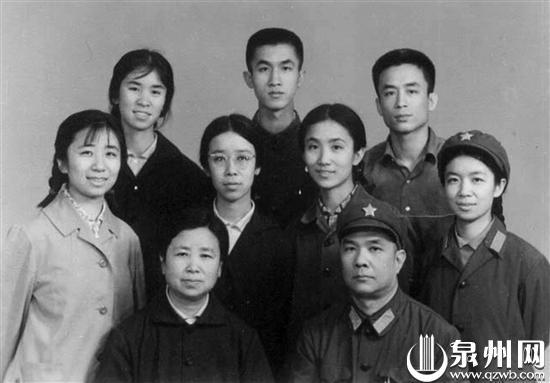

罗浪全家福,摄于1974年。

人 物 名 片

罗浪(1920年—2015年),原名罗南传,祖籍福建泉州德化,马来西亚归侨,著名音乐家、指挥家。历任中国人民解放军军乐团首任团长,中国人民解放军训练总监部军乐处处长,中国人民解放军第一所军乐学校校长,中央广播乐团团长,八一电影制片厂军教制片室主任、顾问等职。创作改编了近200首歌曲和军乐曲,如《东方红》《中国人民解放军进行曲》等。曾指挥开国大典及1951年—1957年国庆庆典的典礼音乐,曾获三级独立自由勋章、二级解放勋章、独立功勋荣誉章等。2002年荣获中国音乐界最高荣誉奖、第二届中国音乐金钟奖——“终身荣誉勋章”。2014年12月荣获中国音协管乐协会授予的“中国管乐杰出贡献奖”。

华侨青年为抗日救国奔赴延安

1949年10月1日下午3时,天安门前隆重举行中华人民共和国开国大典,毛主席郑重宣告“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”随后,五星红旗伴随雄壮激昂的《义勇军进行曲》在空中冉冉升起。第一次在世界人民面前奏响国歌的,是由200多人组成的开国大典联合军乐团,担任乐团总指挥的年轻军官,是年仅29岁的德化人罗浪。

罗浪原名罗南传,1920年7月28日出生于德化县雷锋镇潘祠村一个教育世家。罗浪是他到延安后改的名字,寓意“抗日巨浪”。罗浪的曾祖父和祖父均为私塾教师,父亲罗信尔原在家乡教书,为了躲避匪患,1927年举家逃到马来亚。

1931年,“九·一八”事变爆发,日寇入侵我国东北,海外侨胞闻讯无不义愤填膺,纷纷发起声势浩大的运动,声援支持东北抗日义勇军。在国家民族生死存亡的关头,罗信尔与妻子郑金凤将爱国之心转化为实际行动,分别担任马六甲募捐总会委员和募捐妇女会主任,积极参与各种抗日救国活动。

从小在父母身边耳濡目染的罗浪,也具有十分浓厚的家国情怀。在马来亚读完小学后,13岁的罗浪回到故乡,独自求学3年。他学习非常刻苦,成绩优异,全省数学会考曾经荣登榜首。酷爱文学的罗浪还阅读了大量鲁迅、巴金、萧军、萧红等进步作家的小说、杂文,对劳苦大众有了更多同情,对社会问题有了更深的思考。

1936年,罗浪初中毕业回到马来亚。为了帮忙分担家计,他到一所小学代课,不过父母却没有动他的工资,而是将他的工资攒起来作为送他回国的路费。第二年5月,罗浪再次回国,进入上海暨南大学附属高中读书。是年7月发生震惊中外的“七·七事变”,不久后,日寇侵犯上海。目睹同胞死于日寇的枪弹下,罗浪无法继续读书,乘坐难民船离开上海,到广西借读于桂林中学。寒假期间,他和同学们积极走向社会,鼓动民众参与抗日救亡。

不久,因与驻校的军训军官不和,罗浪借故离开学校,到达香港,找到在难民船上结识的同为归侨的暨南大学学生陈沫。他们想到国家的沉沦和同胞的苦难,十分愤慨,决定投奔革命圣地延安参加抗日救国。

于是,罗浪和10多个同是归侨的青年从香港出发,经过武汉八路军办事处、西安八路军办事处,几经辗转,于1938年8月一起抵达陕北延安。

结缘军乐成长为军乐事业奠基人

在延安,罗浪先是进入陕北公学,后于当年底考入延安鲁迅艺术学院音乐系,曾经期望做一个工程师的罗浪,从此与音乐结缘,并成长为我国军乐事业的重要奠基人。

罗浪走上音乐道路,并非偶然。他自幼喜爱音乐,他的故乡泉州是全国著名的“戏窝子”,有梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、打城戏等多个历史悠久的地方剧种。罗浪小时候在家乡对戏曲的民族乐器有着浓厚的兴趣。在永春读中学时,他和几名同学成立了鼓号队,任队长兼指挥。在马来亚时,英国军乐队的行进演奏和暨南大学军乐队的排练,都曾深深吸引着他。

在鲁迅艺术学院,罗浪有幸师承冼星海、吕骥、向隅、李焕之等诸多音乐名家。他勤勉学习,用功练习,如饥似渴地汲取着艺术养分。1939年5月,罗浪参加了由冼星海亲自指挥的延安鲁艺首演《黄河大合唱》,是乐队成员之一。1939年7月,罗浪跟随华北联大从延安来到敌后晋察冀根据地。这年年底他被分配到晋察冀一分区战线剧社任音乐教员。在敌后抗战的岁月里,罗浪跟随部队,边与敌人周旋,边创作抗战歌曲,开展宣传,鼓舞斗志,慰问浴血奋战的将士们。据《晋察冀革命文化艺术发展史》中记载军委乐团罗浪学历:“1939年12月由联大文艺学院调入专业人员罗浪之后,歌曲创作更加活跃。至1942年,由罗浪谱曲的歌曲有:《七月小唱》《当兵谣》,大合唱《一分区进行曲》《五壮士之歌》《五勇士故事歌》等。”他的歌曲通俗、简短、易唱,许多作品在根据地的部队、民间广为流传,成为鼓舞人民、打击敌人的锐利武器。

这期间,罗浪还奉命先后组建过晋察冀抗敌剧社音乐队、华北军区军乐队、联合军乐队等乐队,担任队长兼指挥,在这个过程中,罗浪积累了为新中国军乐事业奠基的经验与能力。

许多人对电视剧《亮剑》中,李云龙俘虏了国民党暂七师军乐团的情节印象深刻,这个情节的“原型”,可以看到罗浪的影子。1947年10月清风店战役中,聂荣臻率领的晋察冀野战军大败国民党第三军,得知第三军中有一个军乐队后,罗浪奉命踩着自行车四处奔波,从各个俘虏营中,海底捞针般找到乐队队员以及长笛、黑管等20多件乐器,加上原有的乐队队员,才有了成立华北军区军乐队的基础。

任开国大典联合军乐团总指挥

1949年,全国人民经过艰苦卓绝的斗争,终于迎来了新中国的成立。在这一重要的历史时刻,华北军区承办开国大典,开国大典军乐团的总领队、总指挥的任务历史性地落在华北军区军乐队队长罗浪身上。他受命组建联合军乐团,担任开国大典联合军乐团的总指挥。

开国大典上演奏什么乐曲一直没有确定,在阅兵指挥部的筹备会上,对使用什么乐曲意见不一,有人提出使用当时国际通用的礼乐,就是德国的典礼乐,有人主张借用苏联的红色乐曲,而罗浪则提出第三种意见:使用由解放区早已流行的中国革命乐曲改编的乐曲,作为我们的典礼乐曲。

会议主持人、阅兵指挥部主任杨成武将军,提出将三种意见报送阅兵总指挥部决定。他个人倾向于罗浪的方案,会后让罗浪列出详细方案报送中央。经层层批示后,毛主席批示:“以我为主,以我国为主”九个大字。这不仅是开国大典礼乐的原则,也成为新中国典礼音乐的准则。

在距离大典不足40小时的9月29日,罗浪又接到了一个迟到的通知,9月27日在全国第一届政协会议正式通过《义勇军进行曲》为国歌,负责这项工作的同志忘记及时通知罗浪。时间紧迫,罗浪只能配用了最简单的八度和声进行配器,队员们连夜抄写分谱。

这是全体队员熟悉的乐曲,虽然仅有半天的练习时间,但在9月30日下午的政协闭幕会上、在10月1日的开国大典上,近200名队员没有出现一个音符的错误,圆满完成任务。

“为应对敌机侵扰和敌特破坏,当时得到的命令是,哪怕天上扔炸弹,你们都在原地不许动。”罗浪生前每次回忆起那历史性的一天,仍心潮澎湃。万众瞩目中,29岁的罗浪指挥200名军乐队队员,向世界奏响了一首首雄壮激昂的乐曲。

刚退休不久的第九任军乐团团长邹锐说:“罗浪制定的阅兵奏乐方案融入了家国情怀,从选曲到演奏风格、节奏都历久弥新。可以说是罗浪奠定了我们国家典礼乐的基础。”

创编《哀乐》被称为“军乐司令”

新中国成立后,罗浪继续出色完成了党、国家和军队交付的许多重大任务,他历任中国人民解放军军乐团第一任团长兼总指挥、训练总监部军乐处处长、中国人民解放军第一所军乐学校校长、训练总监部军事电影处处长、中央广播乐团团长、八一电影制片厂军教制片室主任等,直至1979年离休。

罗浪对中国军乐事业的贡献之一,在于对军乐人才的培养。1951年7月,罗浪奉命调回北京,组建军委千人军乐团,任团长;1954年,他又被任命为军乐团团长与训练总监部军乐处处长;1956年他兼任我国第一所军乐学校校长,源源不断为全军输送了一大批军乐人才。

罗浪在音乐创作上也硕果累累,除了战争期间创作的上百首革命歌曲,新中国成立后,他又创作和改编了数十首军乐曲和礼乐曲。如典礼仪式用曲《东方红》《中国人民解放军进行曲》《分列式进行曲》等。他还为话剧《子弟兵与老百姓》《戎冠秀》,为电影《晋察冀新闻》一、二、三号及《百万雄师渡长江》等创作音乐、指挥录音。在军事教育电影方面,罗浪还领导拍摄了民兵教育片《地道战》《地雷战》等百余部军事教育片。

在罗浪数量庞大的作品中,伴着无数人走完“最后一程”的《哀乐》,是其中影响最广的作品之一。《哀乐》是罗浪1945年根据华北地区的一支民间唢呐曲创编而来,主要是为祭奠抗战死难的烈士。1949年9月30日,新中国首届全国政治协商会议闭幕,随后在天安门前举行人民英雄纪念碑奠基典礼,由40余人组成的军乐队吹奏出《哀乐》。这一深沉凝重的旋律首次在国家典礼仪式上被采用,随后被中央批准正式作为国家葬礼乐曲,毛泽东、周恩来、邓小平等伟人去世举行葬礼时,都使用了这首曲子。

罗浪的作品大量出版发行,广泛流传,深受欢迎,周总理还选用他的军乐唱片,作为赠送外国嘉宾的政府礼品。他还主持了成套的军乐总谱、管乐教材和军乐手册的编辑出版,并完善了一套简洁规范的“指挥旗语言”……尽管1955年他被授予上校军衔,人们却习惯称他为“军乐司令”。

2002年,罗浪荣获中国音乐最高奖“金钟奖”终身荣誉勋章。当时的颁奖人中国音乐家协会名誉主席傅庚辰说:“他(罗浪)在新中国军乐事业的建设与发展中的作用,无人可替代!”

孝廉精神千里传颂

罗浪为我国军乐事业贡献至伟,但他从不居功,始终廉洁自律、克己奉公。60多年来,全国众多殡仪馆一直免费使用《哀乐》为葬礼配乐,曾有记者就此采访过罗浪,罗浪回答说:“这是我的工作啊,用不着收使用费!”

在罗浪出生地雷锋镇潘祠村,村委会的罗浪励志室展示着罗浪生前使用过的文具、衣服、乐谱手稿等。记者发现,他使用的皮带上,竟有5处断口,每个断口都用铝线小心串好,从铝线的新旧程度来看,断口是不同时期形成的。

提起这条皮带,罗浪女儿罗晨笑着说:“我父亲的‘抠门’是有名的,每件东西都做到物尽其用。很多东西,他一用就是一生。家里的牙杯、床铺、桌椅等,都从二十世纪五六十年代一直用到他去世。”罗晨说,家里的被单破得实在没法打补丁了,父亲就把破烂的地方剪开,将好的一面缝起来,继续使用。罗浪的卧室里有一对木扶手沙发,是他离休后不久干休所配发的,后来时间长了,沙发的弹簧坏了,孩子们说给他买新沙发,他坚决不让,就用个靠垫放在下面,再铺上一条浴巾,一直用到他去世。

对于哥哥的节俭,罗美莲深有感触。她说,以前家里接到哥哥回信后总是发现,信封就是之前他们寄的,哥哥看完信将信封翻个面再寄回来。1995年,罗美莲曾到北京的罗浪家住过一个月,为了省菜钱,当时已75岁高龄的罗浪,每天下午4点多,等到菜市场快退市了,才踩着自行车去买菜,“这个点,菜市场地上都是卖剩的‘菜尾’,非常便宜,一小堆才一块钱。”

罗浪夫妻育有7个孩子,其中老二和老七是男孩,其余是女孩,在孩子们的记忆中,弟弟妹妹都是穿姐姐哥哥的旧衣服,一个接着一个穿,每件衣服都打着补丁。“新三年,旧三年,缝缝补补又三年,父母经常这样教育我们。”罗晨说,“我记得很清楚,我们一条裤子往往会打到八块补丁还在穿,从小父母就跟我们说,笑破不笑补,又脏又破是不可取的,洗得干干净净,补得整整齐齐,那是勤劳节俭,勤俭朴素光荣,铺张浪费可耻。”罗晨说,所以他们几个兄弟姐妹,从小都很会打补丁,知道补丁怎么打才会平整,看着舒服。

罗浪节省的习惯,除了源于要养一大家子,还因为他非常孝顺,定期寄钱回家乡赡养父亲。此外,他还要供最小的弟弟求学,1953年罗浪回乡时,将弟弟罗斌带到北京上学,罗斌从中学直至大学毕业的学费,都由他负担。

生活中如此“抠门”的罗浪,对家乡的教育事业却无比慷慨。潘祠村有关负责人介绍,从二十世纪五十年代起,罗浪每年都给家乡潘祠小学寄钱添置图书。1972年,当时一个普通工人月工资只有20多元,罗浪便将省吃俭用的1000元捐给潘祠小学。他还捐助过一位就读于音乐学院的贫困大学生。

2015年7月,这位从福建泉州德化走出的中国音乐界的传奇人物,走完了他意义非凡的一生。生前,他曾嘱咐儿女,将他省下的10万元积蓄,捐给家乡的教育事业。2019年,家乡潘祠人为了纪念他,用这笔钱设立了罗浪奖学助学基金,完成了他的夙愿。

□记者 黄宝阳 通讯员 庄志阳 涂志斌/文 图片由受访者提供

专家点评

■林少川(泉州华侨历史学会副会长)

一提起聂耳,人们自然而然会想起《义勇军进行曲》,而一提起罗浪,人们自然而然会与新中国开国大典的国家记忆联想起来,因为罗浪是开国大典军乐团总指挥,新中国国歌指挥第一人。

罗浪在抗日烽火中与音乐结缘,在战斗中成长为音乐家。以音符作为武器,在音乐指挥和乐曲创作方面作出了卓越的贡献,代表作品有《中国人民解放军进行曲》《分列式进行曲》《哀乐》等。罗浪荣获中国音乐最高奖“金钟奖”终身荣誉勋章。颁奖人中国音乐家协会名誉主席傅庚辰说:“他(罗浪)在新中国军乐事业的建设与发展中的作用,无人可替代!”

特别值得一提的是,伴随无数人走完人生最后一程的《哀乐》,是罗浪影响最广的作品之一,一直以来都免费使用。追悼会上用罗浪创作的《哀乐》为他自己送行。“游子赤子学子五线谱中弹指金钟回响,军乐军影军教开国典上挥棒哀乐流芳”的挽联,记录了罗浪传奇的一生。

本文由发布,不代表自考学历提升报名_自学考试信息网立场,转载联系作者并注明出处://123kaoshi.com/zikao/124115.html