美国中学历史学什么好吗?

在法国美国中学历史学什么,有关中国的内容在初一到高三的历史教材均有所体现。与德国类似,法国教科书的编写,也是基于全球整体的大视角,通过跨国、社会学式的历史分析和比较,去编写世界历史,进而培养学生的历史意识和历史思维。

那么问题来了,法国教科书中的中国“长啥样”?我查了一些资料,接下来跟大家一起聊聊。

拓展阅读:读书笔记:德国中学历史教科书中的中国

卢浮宫Pavillon Turgot 大厦,南面山墙的雕塑和女雕像柱子,作者Eugene Guillaume

一、古代中国:汉朝在法国的初一阶段,即能学习到与中国相关的历史知识。其中,关于汉朝、丝绸之路以及包括古代中国(汉朝)在内的世界人口分布概览,都是这一阶段教学大纲所规定的必修内容,主要涉及到的教材有:

安娜·玛丽等主编的《历史地理》(2016)马丁·伊弗内尔等主编的《历史地理和公民教育》(2016)文森特·阿杜米主编的《历史地理》(2009)。

凡尔赛宫的两匹Marly horse 之一,现存卢浮宫。“凡尔赛宫的最大型的雕塑”。

《历史地理》和《历史地理和公民教育》两本教材,主要基于“同一时间不同地点”的编写方法,对汉朝和罗马进行了横向对比。

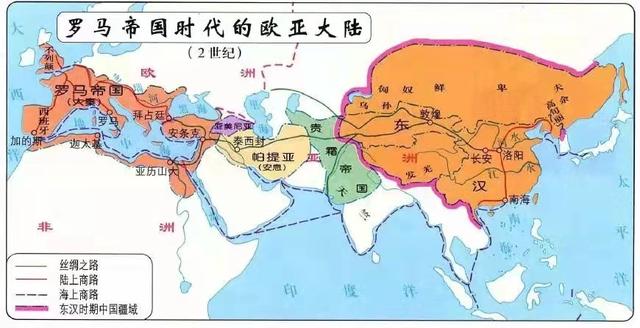

连接汉朝与罗马的“桥梁”,无疑是那条横贯欧亚、“长而凶险的道路”的丝绸之路。教材编者们认为,丝绸之路保障了古中国(汉朝)与古罗马的贸易往来。其中,东方的丝锻、调料、茶和西方的玻璃、面粉、油等货物,是双方主要的交易商品。

由于波斯人的阻挠,直到公元166年,两国才第一次建立起直接的联系。但是,早在公元前50年前后,丝绸就已经出现在了罗马的大街小巷,并受到了当地富人阶层的热情追捧。比如书中引用了一位罗马人(生活于公元1世纪)对于丝绸价格的评价:“这个丝绸价格简直太贵了!”

丝绸之路示意图

值得注意的是,对于汉朝的认知,法国教材的编者们从未局限在奢华的丝绸上面。像汉朝的文化、艺术和技术的发展,教材中不仅有颇为细致的描述,并使用了大量精美的插图予以说明和补充。

拿插图来说,主要有塑衣式彩绘跽坐拱手女俑(汉阳陵博物馆)、甘肃出土的丝绸织物、造纸术、汉代玉衣(金缕玉衣)、汉代五层连阁式彩绘陶仓楼、骏马飞奔雕塑等,彰显了汉朝手工业和商业的发达水平,“汉朝时期对科技具有很强的垄断性,体现了当时中国的积极形象”。

除了艺术和科学技术领域之外,教材还对汉朝的医学发展进行了介绍,如列出了实现首例全身麻醉手术的相关记录。

徐州博物馆藏金缕玉衣

另外,法国教材对于汉武帝也颇为推崇,认为他是一位“好战的帝王”,并将其评价为“伟大的征服者”“改革家”和“天之骄子”。“为了抵御匈奴入侵,(汉武帝)建立了骑兵队,这支骑兵队强而有力,拓疆土、修长城,到公元2世纪,汉朝的疆域和人口和罗马帝国的不相上下。”

除了肯定汉朝经济和军事实力外,教材还对汉武帝统治时期的政治和文化制度作了简要的概括。其中就提到了通过考试选拔官吏的“察举制”和“罢黜百家,独尊儒术”的文化政策,认为他“在治国理政上用人唯贤,保护艺术和文学,促进音乐和诗歌发展”,“首开丝绸之路之功,丰富了欧洲对中国的了解,也开创了中国文化的多元性”。

当然,教材也指出了汉武帝时期存在的一些弊病,如大兴土木,为了获得资金(征讨匈奴)对商人阶层的盘剥、百姓承担的繁重徭役等等。“(汉武帝去世后),虽然汉朝依旧是个强大的帝国,但是国库空亏严重”。

汉武帝

与前两本教材不同,《历史地理》将汉朝和古印度的笈多帝国(约320—约540)合并为一个章节,对“丝绸之路的古往今来”的分析,是该教材的重点内容之一。在这一节中,教材编者们将汉朝的丝绸之路、1930年的丝绸之路和今天的丝绸之路进行了比较:

汉朝时期,商人沿着这条丝绸之路,得以穿越浩瀚的沙漠将中国的丝绸卖到罗马等地,使得欧亚大陆得以联系,这是丝绸之路的开创时期美国中学历史学什么;1931—1932年的“雪铁龙东方之旅”,开启了许多西方学者了解亚洲(丝绸之路经过的国家)的文化之旅,这是丝绸之路的摸索时期;新丝绸之路,即今天的“丝绸之路新经济带”,书中认为“路很难走”,但(新丝绸之路)是世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊,这是丝绸之路的关键时期。

“雪铁龙东方之旅”之车队穿越长城

那么问题来了,法国教科书为什么会如此突出对汉朝的描述(各版本教材中并没有详细讲述古代中国的其他朝代)?其实原因并不复杂,汉朝与罗马帝国存在的时间相仿,国力相当,具有一定的可比性。

值得玩味的是,21世纪初的大部分法国中学生,从未没听说过儒家思想和中华文化,中国完全是一个“被遗忘的国度”。仅仅10年后,法国历史教科书在中国元素的内容上发生了“翻天覆地”的变化——关于古代中国(汉朝)的描述,内容翔实、叙述客观,引文均注明出处,插图运用也极其合理,极大程度地保证了历史的连贯性。

通过对这一部分历史的学习,足以让法国学生了解到作为文明古国的中国“幅员辽阔、人口众多、资源丰富”的史实,这无疑是中国综合实力和国际地位显著提升的巨大标志。

汉朝与罗马帝国

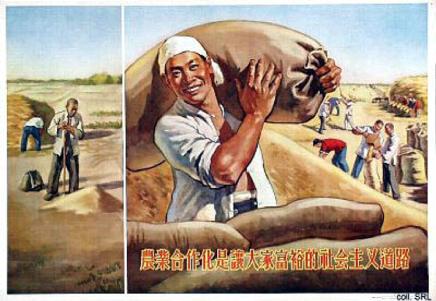

二、当代中国形象的表述和分析对于当代中国的形象,法国教材一开始基于一种“红色”基调,对发生在中国的多个历史事件进行描述,并构建出了“红色中国”的国际形象。

改革开放后,教材对中国形象的塑造变得更为客观和具体,既肯定了当代中国经济快速发展,又指出了当今存在的一系列民生问题。涉及的教材有:

C.雷库勒和A.普洛斯特编写的《历史地理》(2016)塞巴斯蒂安·科特、安妮·玛丽等主编的《历史地理》(2016)马丁·伊弗内尔等主编的《历史地理》(2016)纪尧姆·波勒尔等人编写的《历史地理》(2014)

《阿凯迪亚的牧人们》作者Nicolas Poussin

1)“红色”中国

20世纪30—40年代,不少对中国共产党感兴趣的西方人到访了中共根据地,并进行了实地采访,如美国著名记者埃德加·斯诺(1905—1972)在《红星照耀中国》一书中,真实记录了1936年6月—10月,发生在中国西北革命根据地的所见所闻。

近年来,法国高校研究者对新中国的研究呈现出了上升趋势。因此,中学历史教科书的编者们在编写教材的过程中,在充分借鉴了很多相关文献的基础上,对新中国成立以来的诸多大事件(如五年计划、大跃进、改革开放等)进行了比较详细的概述。

比如在阐释“毛泽东思想”时,正因为抓住了其精髓(以马列主义为指导,但不拘泥于马克思列宁主义已有结论),才能在最终得出“毛泽东思想是关于群众路线的思想、农民利益的思想和工人阶级的思想”的结论。

坦诚说,法国教科书对新中国形象的表述总体上是客观的,但也存在“挑事之嫌”,如刻意凸显了西藏、新疆的“自治”问题和台湾的“主权问题”等。

人民公社主题宣传绘作

2)“第三世界”的领导者

对于“一战”、“二战”以及战后世界体系、联合国的建立、冷战世界的形成及瓦解等内容的讲解,法国教科书主要围绕“德国—欧洲—美苏”进行了展开的,对于中国的地位和作用并没有过多提及。

只有在法国的高三教材中,着重凸显了在二战结束后,中国在“第三世界“国家(明确表示不靠拢北约或华约任何一方的经济发展相对比较落后的国家)中所起到的领导者作用。“在20世纪60年代,中国以一种社会主义发展模式在独立后的非洲国家中起模范作用”。

比如在讲述万隆会议时,法国教材的编者们认为,“中国在万隆会议上卓有成效的工作和非凡的风度,增进了亚非国家和整个国际社会对新中国的了解与信任,给非洲同胞树立了良好的老大哥形象”。

周恩来总理在万隆亚非会议

3)“资本主义”形象

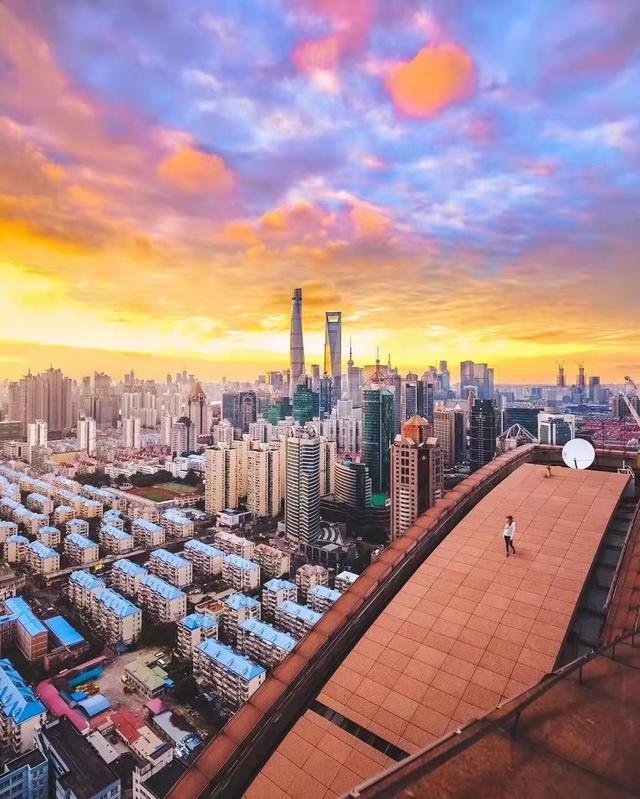

《历史地理》(2016年版,初四年级) 第六章第一节以“邓小平带领中国走向资本主义”为标题,着重介绍了中国的改革开放政策。有趣的是,西方世界尽管知道中国走“资本主义”的几率为零,但依然将改革开放政策视为一次“资本主义”模式的探索。

教材指出,改革开放不仅预示着“毛泽东时代的终结”,四个经济特区(深圳、珠海、汕头和厦门)的建立,开启了“中国稳步走向现代化”的进程。总体来说,法国教材对邓小平主导的改革开放,是持肯定态度的。

邓小平俯瞰深圳全貌

4)对民生问题的关注

在《历史地理和公民教育》中,教材编者以数据分析的方法,对改革开放后推行的独生子女政策进行了详细解读,并特别提到了实施“计划生育”的一系列方法(如关于“一对夫妇生育一个孩子”的提倡)。

该教材还节选了法新社在2011年搜集的中国独生子女政策“见证人”的采访,用以说明在违反独生子女政策的后果“不能小觑”:

“LIUXue,1993年生,由于国家在当时推行的独生子女政策,其母在怀第二个孩子时就被解雇,并罚款560欧元,而当时一对夫妇一个月的收入只有100欧元,而且这第二个孩子生下来就没有户口,属于黑户,不能入学。”

计划生育宣传海报

一些教材认为,独生子女政策“虽然在短期内控制了人口的快速增长,却导致了较为严重的男女比例失衡问题”,因此“中国政府(不得不)决定终止独生子女政策”。

但是,“现今在中国培养一个孩子花销很大”——“根据约定俗成的标准,父母需要给孩子买房,提供良好的教育条件,送孩子上私教,以便未来能考上好大学,甚至不惜花重金让孩子去国外留学”,“(所以)许多中国父母没有经济条件养二胎”。

另外,书中还提到了中国的人口老龄化的问题,“在未来的几十年,退休金和医疗支出的增加会给国家财政带来压力”。

养老社区

总的来说,对于中国未来的发展趋势,教材的编者们给予了肯定的态度。“中国人口问题以及由其带来的诸多其他问题一时无法解决,但并不能否认中国的人均财富、扫盲率、智能手机数量、私家车、就医比例正在稳中上升,中国人民的生活得到了很大的改善”。

三、小结与10年前相比,法国历史教材涉及中国的内容增加了较大的比重,囊括了汉朝与丝绸之路、中国崛起、21世纪的中国等部分,保证了法国中学生更能准确地把握中国历史和文化。

之所以发生这样的变化,原因主要有以下几点:

1)经济全球化的发展趋势

在“经济全球化”的大背景下,法国历史教科书的编者们意识到:

法国这一民族国家和个体社会都不可能孤立自处,包括法国在内的欧洲国家的命运都不可避免地被纳入了全球体系;(法兰西民族)不能囿于民族国家叙事的泥潭,而要追寻包括今天中国在内的世界历史内涵,探究全世界不同地区之间和不同社会之间流变所带来的影响。

法国马赛

2)跨学科研究方法的诞生

20世纪70—80年代的“学术专业化”趋势,使得知识结构逐步变得破碎化。随着时间的推移,教科书的编写者和研究者们开始寻求“历史知识的整合”,进而带动了跨学科的研究方法的诞生。

有学者认为,这种历史知识的整合,正是基于全球化浪潮的推进。因此,这种跨学科研究方法,成为了让欧洲(法国)人了解中国的有效途径。

纵观法国历史教科书涉及中国的内容,全面覆盖了中国经济、政治、人口、城市等元素,最终多角度、全方位地构成了当代中国的“具体形象”。

什么是中国

3)当代中国的崛起

中国的迅速崛起,成为了西方世界不得不承认的现实。因此,法国教科书在描述中国时,从始至终贯穿着“古往今来的大国形象”主线,并将中国今天所取得的成就视为“大国的复兴”。

也正因如此,不止法国,几乎所有的欧洲历史教材都将(中国的)汉朝、毛泽东时代以及崛起后的中国形象,都列入了初高中历史教学大纲的范围之内。

最后想说的是,自21世纪以来的法国教科书关于中国部分的编写,主要采取了全球史观下的“全景式”编写方式,几乎没有受到西方媒体的影响。对于中国历史事件的描述,也大都遵循基本史实,用词较为客观,在内容上不仅涉及中国的时事政治,也对民生问题给予了关注。

本文由发布,不代表自考学历提升报名_自学考试信息网立场,转载联系作者并注明出处://123kaoshi.com/chengrengk/147664.html